山东师范大学文学院“碳”路先锋调研队成果报告

在全球气候治理体系加速重构的背景下,中国明确提出“双碳”战略目标。零碳社区作为城市基本功能单元,其建设水平直接影响“双碳”目标的实现进程。济南市在零碳社区建设领域具有独特优势。一方面,济南市在山东省近零碳示范社区建设中表现突出,济阳区济阳街道葛店村等典型案例为全市提供了宝贵经验;另一方面,济南市社区类型多样、分布广泛,这种复杂性对构建具有普适性的零碳社区体系提出了更高要求。因此,开展济南市零碳社区建设体系研究,既是对国家战略的积极响应,也是推动城市高

图1 相关政府文件

在调研过程中,我们发现济南市零碳社区建设面临四大核心问题:政策支持体系待完善;技术经济双重约束;居民参与深度不足;设施服务配套滞后,节能设施、清洁能源设备配置不完善,垃圾分类回收、绿色出行等配套服务体系尚未健全。这些问题相互交织,共同制约着济南市零碳社区建设进程。

本次调研采用“三位一体”研究范式,包括文献研究法、问卷调查法和深度访谈法。文献研究法系统梳理国内外零碳社区研究文献,通过CNKI数据库、政府公开文件、国际组织报告等多源渠道构建理论基础。问卷调查法设计涵盖认知、态度、行为三个维度的结构化问卷,采用线上线下相结合的方式,覆盖济南市不同区域、类型社区的1200名居民,深度访谈法选取政府相关部门负责人、社区工作者、技术供应商、居民代表四类群体。调研历时3个月,分为方案设计、预调查优化、正式实施、数据分析四个阶段,通过三角验证法确保数据信度与效度,最终形成具有科学性和操作性的调研报告。

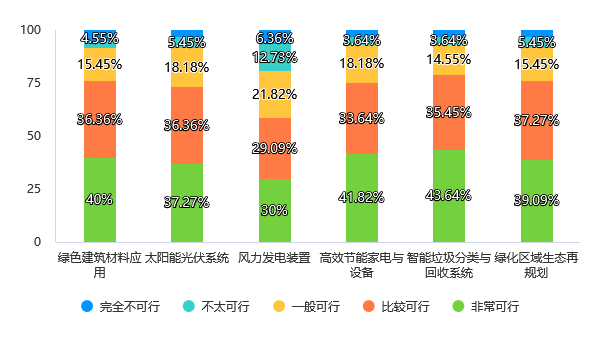

图2 零碳社区物理建设可行性分析

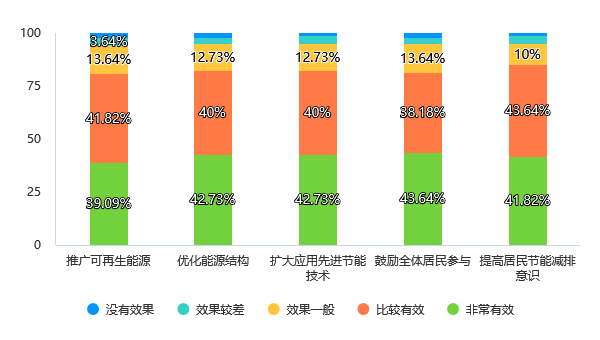

图3 零碳社区事理建设可行性分析

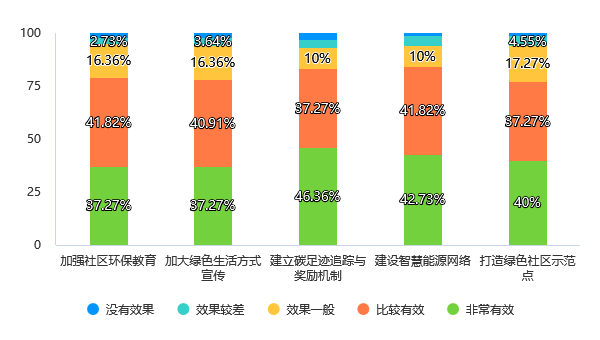

图4 零碳社区人理建设可行性分析

调研结果分析显示,居民认知与参与现状方面,积极态度与认知鸿沟并存,82%受访者认可零碳社区建设必要性,但仅37%能准确理解内涵,新闻媒体是主要信息渠道,社区宣传作用有限;参与意愿呈现结构性差异。建设现状评估方面,物理空间改造初见成效,绿色建筑普及率超40%,但既有建筑改造进度缓慢,新能源设施覆盖率不足15%,存在“重建设轻运维”现象;社区治理体系待升级,能源管理机制缺失,居民参与决策机制不完善;光伏建筑一体化技术成熟,但立面改造存在协调难度,垃圾分类智能设备接受度超70%,需优化投放便利性;事理建设层面能源结构优化路径清晰,需求响应机制需完善,碳交易机制认知度不足;人理建设层面碳积分奖励机制认可度高,但需提高兑换实用性,环保教育形式需创新。

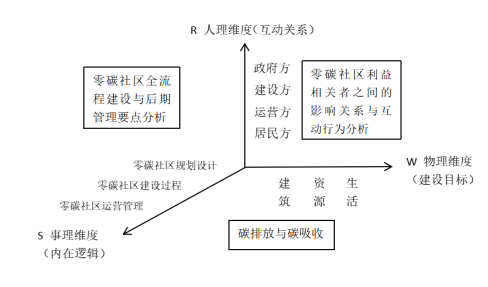

本次调研的主要收获包括理论突破、方法创新和实践启示。理论突破方面,构建了“政策-技术-社会”三维协同的零碳社区分析框架,揭示了多主体互动机制。方法创新方面,实现了定量分析与定性研究的有机融合。实践启示方面,识别出建筑能效提升、居民行为引导、智慧化管理三大关键着力方向。

图5 基于 WSR 的零碳社区建设系统分析框架

基于以上收获,提出以下政策建议:完善政策工具箱,制定零碳社区建设标准体系;技术创新与示范,设立零碳技术专项研发基金,支持关键共性技术攻关;社会参与机制创新,建立碳普惠制度;能力提升工程,加强科普教育。未来需要进一步研究数字化技术在社区碳管理中的深度应用场景以及政策工具的创新组合与优化路径。

通过本次调研,我们深刻认识到零碳社区建设是一项系统性工程,需要政府、市场、社会协同发力。济南市作为省会城市,应充分发挥示范引领作用,探索具有地方特色的零碳社区建设路径,为全省乃至全国提供可借鉴的经验。